Evaluación de distintas coberturas vegetales en una plantación de cacao (Theobroma cacao L.) clon CCN-51

Evaluation of different vegetative covers in a cocoa plantation (Theobroma cacao L.) clone CCN-51

Pedro Dario Cedeño Loja

Universidad

Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador

Andrés Fernando Ramírez Cruz

Instituto

Superior Tecnológico Ciudad de Valencia, Ecuador

Jayson Overman Montaño Quintero

Universidad

Técnica Luis Vargas Torres, Ecuador

Nelson Camilo Gallo Ibañez

Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia, Ecuador

Johnny Enrique Novillo Celleri

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador

Mercy Karina Mendoza Zambrano

Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia, Ecuador

Erick Alberto Eguez Enriquez

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador

Cita en APA: Cedeño, P., Ramírez, A., Montaño, J., Gallo, N., Novillo, J., Mendoza, M. y Eguez, E. (2024). Evaluación de distintas coberturas vegetales en una plantación de cacao (Theobroma cacao L.) clon CCN-51. Revista Latinoamericana De Ciencias Agrarias, 2(1), 30–46.

Resumen

Este estudio se desarrolló en la “Finca La Ponderosa” ubicada en el recinto “Las Lolas”, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador, y tuvo por objeto evaluar distintas coberturas vegetales en una plantación de cacao clon “CCN-51, en base a la utilización de tres tipos de leguminosas y gramíneas. El cultivo principal fue una plantación de 13 años de edad de cacao, el mismo que permitió analizar las condiciones químicas-físicas que genera dicho cultivo en relación la erosión y empobrecimiento del suelo. Las leguminosas utilizadas fueron: maní forrajero, frejol vigna y pasto saboya. La metodología experimental usada fue campo, primero se realizó un análisis de suelo para determinar las condiciones físicas y químicas del suelo; luego se aplicaron cuatro tratamientos, los mismos que se ejecutaron con cinco repeticiones, esto permitió evaluar las coberturas del suelo en un tiempo aproximado de tres meses. Los resultados obtenido fue que el tratamiento con pasto saboya, fue el mejor tratamiento en índice de cobertura y superficie de cobertura. En relación a las condiciones físicas no hubo diferencias significativas mientras que en el análisis químico se evidenció el aumento de zinc y la disminución de cobre en el suelo.

Palabras claves: T. cacao, superficie de cobertura, índice de cobertura, suelo, características físicaquimicas.

Abstract

This study was carried out at "Finca La Ponderosa" located in "Las Lolas", Quevedo cantón, Los Ríos province, Ecuador, and its objective was to evaluate different plant covers in a cocoa plantation clone "CCN-51", based on the use of three types of legumes and grasses. The main crop was a 13-year-old cocoa plantation, which allowed analyzing the chemical-physical conditions generated by this crop in relation to soil erosion and soil impoverishment. The legumes used were: fodder peanuts, vigna beans and savoy grass. The experimental methodology used was field, first, a soil analysis was carried out to determine the physical and chemical conditions of the soil; then four treatments were applied, which were executed with five replications, this allowed evaluating the soil covers in an approximate time of three months. The results obtained were that the treatment with savoy grass was the best treatment in terms of coverage index and surface coverage. In relation to the physical conditions there were no significant differences, while in the chemical analysis there was an increase in zinc and a decrease in copper in the soil.

Keywords: T. cacao, cover area, cover index, soil, physical-chemical characteristics.

Introducción

El cacao (Theobroma cacao L.), cuya mazorca da origen al chocolate a través del procesamiento de sus almendras secas (almendras),(Guadalupe & Barros, 2020), es ampliamente cultivado en el Ecuador con cerca de 378520 ha, que corresponde a 54000 unidades de producción, las cuales corresponden en un 90% a pequeños propietarios, mismos que representan alrededor del 65% de la producción nacional, y que han permitido el posicionamiento del Ecuador como el séptimo productor mundial de cacao, con un volumen de 89036 toneladas métricas anuales (Morales et al., 2018).

Entre las variedades de cacao más comunes en el Ecuador destaca el clon CCN-51; material conocido por su alta productividad y ampliamente cultivado en provincias como: Guayas, Sucumbíos, Manabí y Los Ríos, misma que alberga aproximadamente el 39.26% del cacao CCN-51 a nivel nacional (Moreno et al., 2020).

Es preciso destacar que, si bien en esta última provincia gran parte de los agricultores y sus familias viven por tradición del cultivo de cacao, no han explorado posibles opciones de ingresos para mejorar su economía y preservar sus suelos (Piza, 2018), llevando un manejo empírico, sin la aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA) para evitar la erosión. En este sentido, es preciso destacar que existen restricciones o factores limitantes del suelo en lo que respecta al desarrollo del cacao. El suelo queda expuesto al sol, al viento y a la lluvia lo que conlleva a un proceso de erosión (Anecacao, 2018).

Por otra parte, las malezas también pueden ocasionar graves daños económicos, ya que compiten por el agua y los nutrientes reduciendo su potencial productivo. Sin embargo, la cobertura vegetal se muestra como una alternativa para contrarrestar la presencia de malezas y prevenir problemas de erosión, ya que interfiere en la germinación y supervivencia de las plántulas de ciertas malezas (Gomes et al., 2021). Asimismo, es capaz de inhibir efectos negativos sobre el suelo, como el arrastre de la capa superficial rica en materia orgánica (Carvalho & Teixeira, 2021), por parte del agua y el viento permitiendo mantener las propiedades físicas, químicas del mismo.

En virtud a lo anterior, esta investigación tuvo por objeto evaluar distintas coberturas y determinar la de mejor efecto en un cultivo de cacao clon CCN-51, ubicada en el recinto Las Lolas, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos-Ecuador, para así generar nuevas alternativas de producción agrícola, con un manejo ecológico sustentable y sostenible para los agricultores.

Método

Ubicación y condiciones del lote experimental

La investigación se efectuó en la “Finca La Ponderosa” (Figura 1) propiedad del Ing. Pedro Adulfo Cedeño Aguirre, localizada en el recinto “Las Lolas” ubicado en el km2 la vía Quevedo - San Carlos, provincia de Los Ríos-Ecuador, con ubicación geográfica de 1°2´21” S, 79°25´14” W, a una altura de 73 msnm. La investigación se desarrolló desde el mes de mayo hasta el mes de agosto de 2021. La temperatura máxima promedio es de 32.3ºC, y la mínima promedio es de 18.8 ºC (INAMHI, 2021). El clima de la zona es tropical húmedo, con temperatura promedio de 24.5°C, con precipitación de 2229.6 mm.

Figura 1:Ubicación geográfica de la “Finca La Ponderosa”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, año 2021

Fuente: Google Maps.

En relación con la plantación de cacao CCN-51 establecida en la “Finca La Ponderosa” con una edad de 13 años, es decir un cacao adulto en producción, con una altura promedio de plantas de 2.5 metros. En relación a los troncos eran rectos, las hojas alargadas y hojas de color verde claro.

Manejo de la investigación

Las coberturas evaluadas fueron de: frejol, maní forrajero y pasto saboya.

Frejol

Las plantas de frejol fueron sembradas en un almacigo de 10 m de largo por 1 m de ancho y 0.15 m de profundidad, luego se procedió al riego para finalmente tapar el almacigo con un plástico negro que ayudó al proceso de germinación. El frejol germinado se trasplantó en campo a una distancia de 0.60 x 0.60 m.

Maní forrajero

Se seleccionaron estolones semi-joven, cada estolón consto de seis nudos, con una longitud aproximada de 20 cm de longitud y con raíces de 5 cm. La siembra del estolón se realizó de forma horizontal cubierto por tierra en su totalidad a una distancia de 0.60 m entre planta y a 0.60 m entre hilera.

Pasto Saboya

La siembra de pasto saboya se realizó por medio de cepas vigorosas de una altura aproximada de 30 cm, se sembraron las matas del pasto saboya a una distancia de 0.60 x 0.60 m.

Por otra parte, previo al desarrollo de la investigación se evaluaron las condiciones física-químicas del suelo de la finca mediante un análisis de suelo, cuyas muestras fueron enviadas al laboratorio de análisis de suelos, plantas y aguas de la Estación Experimental Tropical Pichilingue (EETP) del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en donde se pudo observar un pH de 6.6 (prácticamente neutro), materia orgánica de 1.8% (baja) y un suelo con 24% arena, 28% de limo y 48% de arcilla catalogándose como un suelo arcilloso (Oxisol).

La clasificación de estos suelos en este orden, y por ende a nivel de suborden y Gran Grupo, debe considerarse provisional debido a la escasez de datos de laboratorio específicos para determinar sus propiedades tóxicas. Basándonos en los análisis disponibles, se ha propuesto de manera tentativa el suborden Ortox y el Gran Grupo Haplortox. Entre las características más destacadas de los suelos identificados se encuentran: alta porosidad, textura muy friable, generalmente arcillosos, límites de horizonte difusos, alto grado de desbasificación y muy baja saturación de bases (USDA, 2014).

En la Tabla 1 se muestran los niveles de los macronutrientes y micronutrientes presentes en la muestra.

Tabla 1: Fertilidad química del suelo de la parcela experimental. Datos correspondientes a abril de 2021

Macronutrientes |

Micronutrientes |

||||||||||||

NH4 |

P |

K |

Ca |

Mg |

S |

|

Zn |

Cu |

Fe |

Mn |

B |

|

|

(ppm) |

(ppm) |

(Meq 100mL-1) |

(Meq 100mL-1) |

(Meq 100mL-1) |

(ppm) |

|

(ppm) |

(ppm) |

(ppm) |

(ppm) |

(ppm) |

|

|

12 |

13 |

1.04 |

9 |

1.7 |

5 |

|

8.4 |

17.2 |

89 |

19.9 |

0.33 |

|

|

Fuente: Elaboración Propia.

Diseño experimental

Se aplicó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), compuesto de cuatro tratamientos y tres replicas. Las variables en evaluación fueron sometidas al análisis de varianza, donde se utilizó la Prueba de Tukey al nivel de probabilidad del 5% para la separación de medias a fin de establecer qué tratamiento ofreció mejores condiciones para las variables en estudio. El software RStudio fue la herramienta que se utilizó para el análisis estadístico de los datos. La descripción de los tratamientos figura en la Tabla 2.

Tabla 2: Descripción de los tratamientos

Tratamientos |

Descripción |

T1 |

Cacao - Maní (Arachis pintoi K.) al 15 %. |

T2 |

Cacao - Frejol (Vigna unguiculata L.) al 15%. |

T3 |

Cacao - Pasto saboya (Panicum maximum J.) |

T4 |

Cacao (Testigo 1) |

Variables evaluadas

Variables de cobertura vegetal

Índice de cobertura

Para medir la cobertura vegetal se utilizó un RPA (Phantom 4 v.2), que permitió la captura de fotografías y evidenciar la cantidad de superficie vegetal, con una resolución de imagen de 16.84 MP y un cuadrante de 1m2, con ayuda del software de distribución libre CobCal 2.1. Se calculó el porcentaje de cobertura vegetal utilizando la técnica de colorimetría para determinar tanto el porcentaje como la superficie en cm2 de la cobertura. Se seleccionaron uno o dos colores representativos del cultivo (por ejemplo, dos tonos de verde para las hojas, o un verde y un amarillo para hojas y flores, respectivamente) y un color adicional que representa el suelo o las áreas que no deben incluirse en el cálculo. Este color adicional es opcional, pero su uso es recomendable.

Producción de materia seca

Para la producción de materia seca, se tomó una muestra de 200 g de hojas frescas de frejol, maní y pasto saboya. La muestra fue enviada al laboratorio de análisis de suelos, plantas y aguas de la EETP del INIAP. En el laboratorio se colocaron las hojas frescas en la estufa de ventilación forzada por un lapso de tiempo de entre 48 y 72 horas a 60 °C, hasta que tuvieron un peso constante. Para calcular el porcentaje de materia seca se utilizó la metodología de Camino et al., (2012).

En donde:

M.S: Materia seca (%)

PF: Peso Fresco (g)

Condiciones físicas del suelo

Humedad gravimétrica del suelo

Al final de la evaluación, se recogieron muestras de suelo de la parcela neta de cada tratamiento y repetición. Utilizando una excavadora, las muestras se obtuvieron a una profundidad de 30 cm, luego se pesaron y se colocaron en una estufa a 105 °C durante 24 horas para obtener su peso seco. La humedad se determinó utilizando el método gravimétrico recomendado por Henríquez y Cabalceta (1999)y se expresó como un porcentaje aplicando la fórmula siguiente (Henríquez et al., 2011).

En donde:

Hg: Porcentaje gravimétrico de agua (%)

PSH: Peso del suelo húmedo (g)

PSS: Peso del suelo seco (g)

Densidad Aparente

Se determinó la densidad aparente utilizando el método del cilindro descrito por Henríquez y Cabalceta (1999). Para ello, se tomaron muestras de suelo de una profundidad de 0 a 30 cm dentro de la parcela neta, empleando un cilindro de muestreo. Cada caja debe prepararse previamente para poder destarar, luego se identificó cada caja metálica de acuerdo a los tratamientos. Luego, se llevaron las muestras al laboratorio y se pesó cada caja con el suelo (muestras). Finalmente se colocaron en estufa, por el lapso de 24 horas a 105 °C para determinar el peso seco (Chinchilla et al., 2011). Finalmente, se procedió a sacar las cajas de la estufa y se procede a pesar, permitiendo obtener el peso de la caja más el suelo seco.

Se aplicará la siguiente fórmula:

En donde:

Da: Densidad aparente (g.cm-3)

PSS: Peso del suelo seco (gr)

Vt: Volumen total de suelo (cm3)

Condiciones químicas del suelo

Al iniciar y finalizar de la investigación, con barreno se tomaron 12 submuestras de suelo por tratamiento y repeticiones, a una profundidad de 30 cm. Se identificó y se procesó en el laboratorio para los análisis químicos de macro y micro nutrientes, materia orgánica. El contenido de macro y micronutrientes en el suelo se determinó siguiendo la metodología establecida por el laboratorio de análisis de suelo del INIAP. Se utilizó una solución extractante de Olsen modificada, y el análisis de N y P se realizó mediante el método colorimétrico; mientras que K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe y Mn fueron analizados usando métodos apropiados para cada elemento (Tayupanta & Tamayo, 1994).

Resultados

Índice de cobertura, Superficie cubierta y Materia seca

Se observaron diferencias significativas entre tratamientos a los 90 días de establecidas las coberturas vegetales para las variables índice de cobertura, superficie cubierta y materia seca (P≤0.05).

Al evaluar el índice de cobertura se pudo observar que el T3 y T2 presentaron mayor índice de cobertura con un promedio de 6.04 % y 5.10% respectivamente, el T1 fue el que menor índice promedio presentó con 3.18 % (Tabla 3). De manera semejante a lo constatado en el índice de cobertura, se obtuvo que, a los 90 días hay mayor superficie de cobertura en el T3 con 302.34 cm2.m-2 y en el T2 con 255.36 cm2.m-2, el T1 presentó la superficie cubierta más baja con un promedio de 159.06 cm2.m-2 (Tabla 3).

Para la variable materia seca se observó que el mejor promedio fue T1, con un promedio de 36.00 % seguido del T3 con 25.00 %r y el T2 presentó el menor promedio con 14.66 %, por último, el T4 no presentó cobertura vegetal.

Tabla 3: Índice de cobertura, superficie cubierta y materia seca de las coberturas vegetales para los T1:(Arachis pintoi K.), T2:(Vigna unguiculata L.), T3:(Panicum máximum J.)

Tratamientos |

I.C (%) |

S.C (cm2.m-2) |

M.S (%) |

T1 |

3.18 ab |

159.06 ab |

36.00 a |

T2 |

5.10 a |

255.36 a |

14.66 c |

T3 |

6.04 a |

302.34 a |

25.00 b |

T4 |

0.00 b |

0.00 b |

0.00 d |

Fuente: Elaboración Propia.

Nota. P.C: Porcentaje Cubierto, S.C: Superficie Cubierto, M.S: Materia Seca, M: Media. Los promedios con letras diferentes presentan diferencia estadística significativas según la prueba de Turkey (P≤0.05).

Propiedades Físicas del suelo

Humedad gravimétrica y Densidad aparente

Se observó en la humedad gravimétrica no hubo diferencia significativa entre los tratamientos en estudio (P>0.05). La humedad gravimétrica del suelo presentó variaciones de 21.00 a 30.66 % y un promedio de 26.33 %.

Se observaron valores mínimos del T2, T3 y T4 con los siguientes promedios 21.00, 27.66 y 26.00 %, respectivamente, los registros más altos se mostraron con el T1 con un promedio de 30.66 % de humedad (Tabla 4).

En cambio, se observaron diferencias significativas para la densidad aparente entre tratamientos (P≤0.05). Al comparar la densidad aparente el T1, T3 y T4 presentaron mayor densidad con promedios de 1.18 g.cm3, 1.16 g.cm-3 y 1.14 g.cm-3 respectivamente. El tratamiento T2 presentó el menor valor promedio con 1.03 g.cm-3 de densidad aparente (Tabla 4).

Tabla 4: Humedad gravimetrica y Densidad aparente en T1:(Arachis pintoi K.), T2:(Vigna unguiculata L.), T3:(Panicum máximum J.) y T4:(testigo).

Fuente: Elaboración Propia.

Nota. H.G: Humedad Gravimétrica, D.A: Densidad Aparente, M: Media. El no presenta diferencia estadística según la prueba de Tukey (P>0.05). A igual el promedio con letras diferentes presenta diferencia estadística significativas según la prueba de Tukey (P≤0.05).

Propiedades químicas del suelo

Análisis del suelo macronutrientes

Al realizar los análisis químicos en el laboratorio no se observaron diferencias significativas entre los diferentes tipos de cobertura y sin cobertura (P>0.05) respecto a la cantidad de macronutrientes en el suelo a una profundidad de 30 cm a los 90 días.

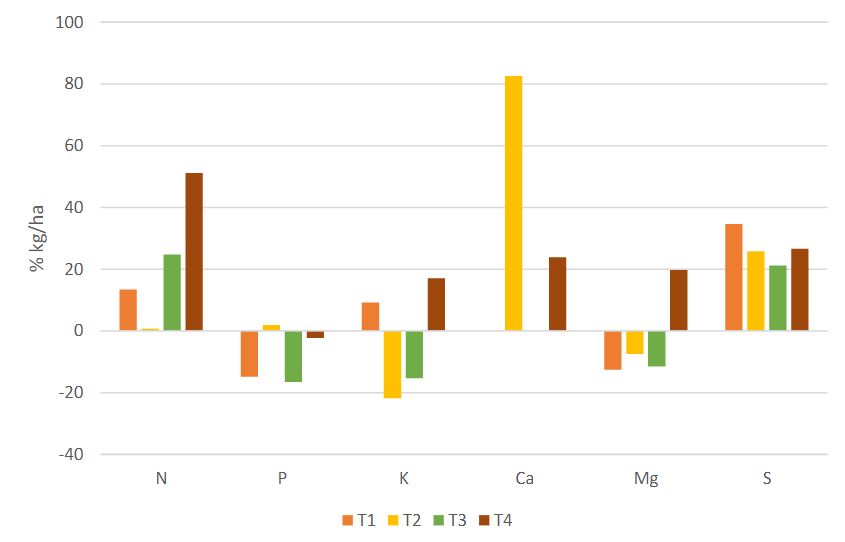

Como se observa en la Figura 2, al finalizar la investigación en promedio hay un aumento en el contenido del elemento Nitrógeno (N) de 22.49 kg. ha-1.

Al analizar el elemento fosforo (P) se evidencia que existió disminución con un promedio de 7.97 kg.ha-1. En relación al elemento Potasio (K), se determina deficiencia de potasio de 2.72 kg.ha-1. El elemento Calcio (Ca), registra un incremento, observándose un promedio de Ca en 26.60 kg.ha-1. Analizando el elemento Magnesio (Mg), se registró pérdida en un promedio de 2.9 kg.ha-1. Finalmente, se verificó un aumento de la concentración del elemento Azufre (S), el promedio general de S es 27.03 kilogramos por hectárea.

Figura 2: Análisis del suelo macronutrientes de las coberturas vegetales T1:(Arachis pintoi K), T2:(Vigna unguiculata L.), T3:(Panicum máximum Jacq) y T4:(testigo).

Fuente: Elaboración Propia.

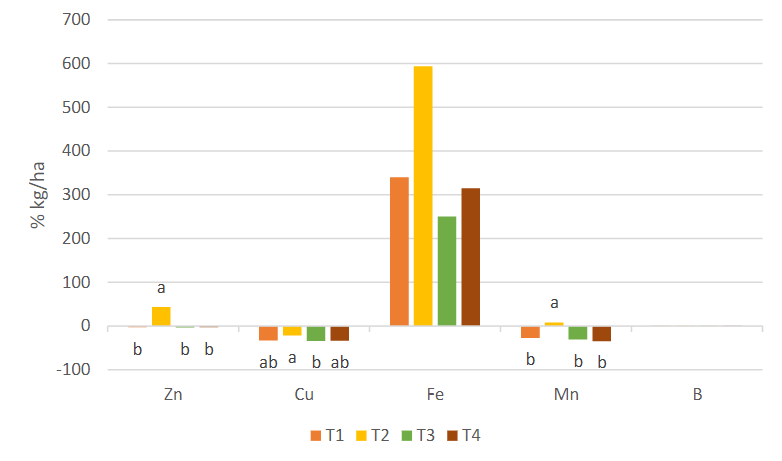

Análisis del suelo micronutrientes

Al analizar los micronutrientes del suelo, se evidenció que zinc (Zn), cobre (Cu) y manganeso (Mn) registraron diferencias significativas entre los tratamientos (P≤0.05) (Figura 3).

Por otro lado, similar a lo ocurrido con los macronutrientes no constataron diferencias significativas al finalizar la investigación para los micronutrientes hierro (Fe) y boro (B), observándose en promedio un aporte de 375.08 kg.ha-1 de Fe y 0.59 kilogramos por hectárea (Figura 3).

Existió disminución del elemento Zn en T1 de 2.72 kg.ha-1 , T3 de 3.25 kg.ha-1 y T4 de 2.7 kg.ha-1, además se observó que el tratamiento que incremento la cantidad de Zn presente en el suelo fue T2 con 43.32 kilogramos por hectárea (Figura 3).

Al evaluar el elemento cobre (Cu) se constató una disminución para todos los tratamientos siendo el T2 que registró las menores perdidas promedios (Figura 3).

En cuanto al Manganeso (Mn) se observó una disminución en el T1 de 27.29 kg.ha-1, T3 de 30.44 kg.ha-1 y T4 de 34.66 kg.ha-1; por último, el T2 aumentó la cantidad de nutriente en 8.24 kilogramos por hectárea.

Figura 3: Análisis del suelo micronutrientes de las coberturas vegetales T1:(Arachis pintoi K.), T2:(Vigna unguiculata L.), T3:(Panicum máximum J.) y T4:(testigo).

Fuente: Elaboración Propia.

Discusiones

La cobertura vegetal permite el control de malezas, la conservación de la humedad del suelo, y reduce la erosión (Zhou et al., 2008). Una de las consideraciones que manifiesta Tuesta-Pinedo et al., (2017) para seleccionar una cobertura, se considera el tiempo o la rapidez con la que cubre y protege la superficie del suelo, con el objetivo de reducir el crecimiento de vegetación espontánea, proteger el suelo de la erosión y disminuir la lixiviación de nutrientes.

En un estudio realizado para controlar malezas por Catari (2005) el frejol presentó un índice de cobertura de 58.4% a los 60 días. Sin embargo, en la presente investigación la cobertura de frejol no superó el 10%. Gaibor (2013) a los 110 días con Panicum m., tuvo un porcentaje de cobertura de 6.90 % que está en concordancia con los resultados alcanzados en la presente investigación. Los registros para los índices de cobertura y superficies cubiertas no fueron favorables para un buen control de la erosión y de malezas, este comportamiento podría atribuirse a que el cacaotal es viejo restringiéndose el ingreso de la cantidad optima de luz para conseguir el crecimiento óptimo de las coberturas (Nie et al., 2021), también podría deberse a la distancia de siembra, la cual no fue la adecuada, Hansen et al., (2021) recomienda para coberturas vegetales distancias iguales o menores a 0.60 m entre surco y 0.40 m entre planta.

Los resultados de materia seca (MS) del maní forrajero obtenidos se asemejaron a los alcanzados por Castelán et al., (2004) con valores entre 50 y 62% sin variaciones significativas a lo largo del ciclo de crecimiento. Arachis p. por sus características aporta a la materia orgánica del suelo a través de la biomasa o materia seca, fundamental para mantener y/o mejorar la estructura y fertilidad de un suelo, como lo reportan Abinandan et al., (2019)

Los resultados obtenidos para humedad de suelo parecen estar influenciados por la ausencia de precipitaciones durante el tiempo que duró la investigación. Similares resultados se han obtenido en otros estudios realizados por Toala (2015) donde se encuentra que la humedad del suelo estuvo entre el 20 y 40 % para todas las coberturas vegetales estudiadas. Sobre esto Anzules et al., (2018) indica que una de las ventajas de la cobertura vegetal es la retención de la humedad. En consecuencia, al aumentar la humedad, se crean condiciones favorables para el desarrollo de organismos que funcionan como agentes de control natural, como los hongos entomopatógenos y antagonistas, así como un hábitat adecuado para depredadores (Pérez, 2017) . La falta de agua en el suelo ralentiza el movimiento de nutrientes hacia las raíces, para lo cual se coincide con las consideraciones emitidas por Radulovich (2009) donde afirma que la medición mediante el indicador humedad gravimétrica es oportuna para medir el contenido de agua del suelo, puesto que es una herramienta esencial para manejar la agricultura.

No se observaron grandes diferencias en la densidad aparente del suelo, porque como lo menciona Martín et al., (2017) para que existan cambios importantes debe trascurrir un largo tiempo en el cual exista la descomposición y mineralización de la materia seca que aportan las coberturas vegetales. Los análisis sugieren que la densidad aparente no está en función de las coberturas vegetales sino en función de la textura de suelo, siendo que un suelo de textura arcillosa tiene menor la densidad aparente (Salamanca & Sadeghian, 2005). Se considera que la densidad aparente del suelo es un buen indicador del grado de compactación. Esto significa que una mayor densidad aparente reduce el espacio poroso de mayor tamaño, conocido como espacio poroso no capilar, el cual es esencial para la infiltración, aireación y como factor indirecto de crecimiento edáfico de las plantas (Noguera et al., 1992). Además, las teorías de Flores y Alcalá (2010) señalan que la densidad aparente también permite evaluar la facilidad de penetración de las raíces en el suelo, predecir la transmisión de agua, transformar los porcentajes de humedad gravimétrica del suelo en términos de humedad volumétrica y, por ende, calcular la lámina de agua en el suelo.

Para macronutrientes, contrariamente a lo observado en las investigaciones realizadas por Jarecki et al., (2018) y Tóala (2015) se evidencia que las coberturas no aportaron un incremento en reserva de carbono en el suelo y tampoco a su fertilidad, en parte, esto podría atribuirse a que la liberación de minerales (nutrientes) está influenciada por la cantidad y tipos de residuos vegetales generados por las coberturas, además depende del tiempo de descomposición, factores climáticos, carga microbiana, entre otros (Kornecki & Price, 2019).

En relación al aporte que brinda el uso de cobertura vegetales, Puertas et al., (2008) afirma que los cultivos muestran un crecimiento promedio más rápido y contienen una mayor cantidad de nutrientes en comparación con otras especies, debido a que las coberturas vegetales promueven el aporte del nitrógeno atmosférico, lo que induce a eliminar los fertilizantes nitrogenados.

A diferencia de lo observado por Name y Villarreal (2004) la fijación de Cu, Zn y Mn no se presentó por la materia seca aportada por las coberturas vegetales, sino que los altos contenidos de Cu, Zn y Mn en el suelo se explican por la materia orgánica aportada de la hojarasca del cacao (Asigbaase et al., 2021) lo que concuerda con la literatura revisada, que indica que en suelos donde abunda la materia orgánica existe mayor fijación de Cu, Zn y Mn (Moreira & Moraes, 2019). De acuerdo a lo que manifiesta Zabala (2012) citado por Bobadilla y Rincón (2008), hay otros factores que pueden influir en la fijación del cobre, como el pH del suelo. Cuando el pH desciende por debajo de 5, la fijación del cobre se ve principalmente afectada por elementos metálicos como Fe, Mn y Al. Por otro lado, el mismo autor indica que cuando el pH del suelo supera los 7, aumenta la disponibilidad de zinc.

Conclusiones

Vigna unguiculata L. y Panicum máximum J., presentaron el mayor índice de cobertura, así como la mayor superficie de cobertura en el área de estudio a los 90 días de establecidas las coberturas vegetales. De las tres coberturas vegetales Arachis pintoi K. produjo el mayor porcentaje de materia seca.

En el análisis de densidad aparente, la cobertura vegetal Vigna unguiculata L. presentó menor densidad con 1.03 gr.cm-3, lo que quiere decir que el área en estudio conservó la porosidad sin aumentar la compactación del suelo, facilitando la entrada de las raíces en el suelo, así como la capacidad de predecir la distribución de la lámina de agua en el suelo.

En propiedades químicas del suelo, en relación con los micronutrientes, se observó aumento de zinc y manganeso en la cobertura de Vigna unguiculata L., por el contrario, disminuyó la cantidad de cobre con el uso de coberturas vegetales, la menor pérdida de cobre se obtuvo con la cobertura Vigna u.

Referencias

Abinandan, S., Subashchandrabose, S., Venkateswarlu, K., & Megharaj, M. (2019). Soil microalgae and cyanobacteria: the biotechnological potential in the maintenance of soil fertility and health. Critical Reviews in Biotechnology, 39, 1–18. https://doi.org/10.1080/07388551.2019.1654972

Anecacao. (2018). Anecacao tradición e innovación (pp. 1–40). https://anecacao.com/wp-content/uploads/2023/07/17.-REVISTA-ANECACAO-EDICION-17-FINAL.pdf

Anzules, V., Soria, N., & Basantes, E. (2015). Evaluación correlacional de la asociación cacao-leguminosas en la sostenibilidad del cacao (Theobroma cacao L.), en Santo Domingo de los Tsáchilas. Aporte Santiaguino, 17(2), 263–273. https://doi.org/10.32911/as.2017.v10.n1.178

Anzules, V., Soria, N., & Basantes, E. (2018). Evaluación correlacional de la asociación cacao-leguminosas en la sostenibilidad del cacao (Theobroma cacao L.) en Santo Domingo de los Tsáchilas. Revista Ciencia, 17(2), 263–273. https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/ciencia/article/view/522/430

Asigbaase, M., Dawoe, E., Sjogersten, S., & Lomax, B. (2021). Decomposition and nutrient mineralisation of leaf litter in smallholder cocoa agroforests: a comparison of organic and conventional farms in Ghana. Journal of Soils and Sediments, 21, 1010–1023. https://doi.org/10.1007/s11368-020-02844-4

Bobadilla, C., & Rincón, S. (2008). Aislamiento y producción de bacteria fosfato solubilizadoras a partir de compost obtenido de residuos de plaza [Pontificia Universidad Javeriana]. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/8433/tesis130.pdf?sequence=1

Carvalho, R., & Teixeira, A. (2021). Avaliação da erosão dos solos na bacia hidrográfica do rio pequeno, paraty-Rj. Geosaberes: Revista de Estudos Geoeducacionais, 12(1), 23–41. https://doi.org/10.26895/geosaberes.v12i0.1060

Castelán, M., Ciotti, E., Tomei, C., & Hack, C. (2004). Efecto de dos frecuencias de desoliación sobre el rendimiento de materia seca y valor nutritivo de dos accesiones de Arachis pintoi. Agrotecnia, 12, 14–17. https://revistas.unne.edu.ar/index.php/agr/article/view/451

Catari, F. (2005). Control del sujo (Imperata cylindrica) con cobertura vegetal de tres leguminosas, metodos quimico y manual en terreno no cultivo en la Provincia Larecaja, La Paz [Universidad Mayor de San Andres]. https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/11592/T-935.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Chinchilla, M., Alvarado, A., & Mata, R. (2011). Capacidad de las tierras para uso agrícola en la subcuenca media-alta del río Pirrís, Los Santos, Costa Rica. Agronomía Costarricense, 35(1), 109–130. https://doi.org/10.15517/rac.v35i1.6689

Flores, L., & Alcalá, J. (2010). Manual de procedimientos analíticos (pp. 1–56). Universidad Nacional Autónoma de México. https://docplayer.es/6383660-Manual-de-procedimientos-analiticos-fisica-de-suelos.html

Gaibor, S. (2011). Comportamiento agronomico y valoración nutricional de la asociación de kudzu tropical (Pueraria phaseloides) con pasto saboya (Panicum maximun) y pasto brachiaria decumbens (Brachiaria decumbens) [Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. https://repositorio.uteq.edu.ec/server/api/core/bitstreams/d32243ef-da3c-4c28-84c2-0d76f4e1fa20/content

Gomes, P., da Silva, C., Ferreira, S., Félix, R., de Oliveira, I., Pires, A., Martins, M., da Rosa, J., & Espírito, A. (2021). Coberturas vegetais na entressafra de culturas afetando o banco de sementes de plantas daninhas. Research, Society and Development, 10(6), 1–10. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.16057

Guadalupe, J., & Barros, R. (2020). A importância histórica, socioeconômica e ambiental da cacauicultura para o estado de Rondônia. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, 11(2), 314–332. https://doi.org/10.6008/cbpc2179-6858.2020.002.0030

Hansen, W., Wollny, J., Otte, A., Eckstein, R., & Ludewig, K. (2021). Invasive legume affects species and functional composition of mountain meadow plant communities. Biological Invasions, 23, 281–296. https://doi.org/10.1007/s10530-020-02371-w

Henríquez, C., & Cabalceta, G. (1999). Guía práctica para el estudio introductorio de los suelos con un enfoque agrícola (1a ed). Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo.

Henríquez, C., Ortiz, O., Largaespada, K., Portuguéz, P., Vargas, M., Villalobos, P., & Gómez, D. (2011). Determinación de la resistencia a la penetración, al corte tangencial, densidad aparente y temperatura en un suelo cafetalero, Juan Viñas, Costa Rica. Agronomía Costarricense, 35(1), 175–184. https://www.scielo.sa.cr/pdf/ac/v35n1/a10v35n1.pdf

INAMHI. (2021). Boletin climatico Anual del Instituto Nacional de Meterología e Hidrología. https://www.gob.ec/inamhi

Jarecki, M., Grant, B., Smith, W., Deen, B., Drury, C., VanderZaag, A., Qian, B., Yang, J., & Wagner, C. (2018). Long-term trends in corn yields and soil carbon under diversified crop rotations. Journal of Environmental Quality, 47(4), 635–643. https://doi.org/10.2134/jeq2017.08.0317

Kornecki, T., & Price, A. (2019). Management of high-residue cover crops in a conservation tillage organic vegetable on-farm setting. Agronomy, 9(10), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/agronomy9100640

Martín, M., Reyes, M., & Taguas, F. (2017). Estimating soil bulk density with information metrics of soil texture. Geoderma, 287, 66–70. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2016.09.008

Morales, F., Carrillo, M., Ferreira, J., Peña, M., Briones, W., & Albán, M. (2018). Cadena de comercialización del cacao nacional en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Ciencia y Tecnología, 11(1), 63–69. https://doi.org/10.18779/cyt.v11i1.131

Moreira, A., & Moraes, L. (2019). Soybean response to copper applied to two soils with different levels of organic matter and clay. Journal of Plant Nutrition, 42(18), 2247–2258. https://doi.org/10.1080/01904167.2019.1655039

Moreno, C., Molina, I., Miranda, Z., Moreno, R., & Moreno, P. (2020). La cadena de valor de cacao en Ecuador: Una propuesta de estrategias para coadyuvar a la sostenibilidad. Bioagro, 32(3), 205–214. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7901982

Nie, T., Dong, G., Jiang, X., & Lei, Y. (2021). Spatio-temporal changes and driving forces of vegetation coverage on the loess plateau of Northern Shaanxi. Remote Sensing, 13(4), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rs13040613

Noguera, N., Peters, W., Clavero, T., & Casanova, A. (1992). Efecto de la compactación del suelo sobre la producción de forraje en pasto Guinea (Panicum maximum Jacq). Revista de La Facultad de Agronomía, 9, 97–108. https://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/article/download/25939/26565/

Pérez, G. (2017). Influencia de la erosión eólica sobre la productividad de suelos del sureste español [Universidad de Almería]. https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=6mwTAEbizpg%3D

Piza, P. (2018). Producción, comercialización y rentabilidad de un vivero de cacao en la parroquia San Carlos del cantón Quevedo, 2017 [Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. https://repositorio.uteq.edu.ec/server/api/core/bitstreams/6af06706-a1e0-4290-89a4-923b07e7b83a/content

Puertas, F., Arévalo, E., Zuñiga, L., Alegre, J., Loli, O., Soplin, H., & Baligar, V. (2008). Establecimiento de cultivos de cobertura y extracción total de nutrientes en un suelo de trópico húmedo en la amazonía peruana. Ecología Aplicada, 7(1), 23–28. http://www.scielo.org.pe/pdf/ecol/v7n1-2/a04v7n1-2.pdf

Radulovich, R. (2009). Método gravimétrico para determinar in situ la humedad volumétrica del suelo. Agronomía Costarricense, 33(1), 121–124. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43612054010

Salamanca, A., & Sadeghian, S. (2005). La densidad aparente y su relación con otras propieades en suelos de la zona cafetera colombiana. Cenicafé, 56(4), 381–397. https://doi.org/10.23840/agehrd.2009.41.1.191

Tayupanta, J., & Tamayo, M. (1994). Estudio de suelos en la microcuencia de las quebradas El Pugru y Saguanchi en lotes de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP (pp. 1–21). https://repositorio.iniap.gob.ec/bitstream/41000/5145/1/iniapsc96.pdf

Tuesta, Á., Trigozo, E., Cayotopa, J., Arévalo, E., Arévalo, C., Zúñiga, L., & Leon, B. (2017). Optimización de la fertilización orgánica e inorgánica del cacao (Theobroma cacao L.) con la inclusión de Trichoderma endófito y Micorrizas arbusculares. Revista Tecnología En Marcha, 30(1), 67–78. https://doi.org/10.18845/tm.v30i1.3086

USDA. (2014). Claves para la taxonomía de suelos (12a ed). USDA. https://www.nrcs.usda.gov/sites/default/files/2022-10/Spanish-Keys-to-Soil-Taxonomy.pdf

Vélez, A. (2012). Efecto de la fertilización foliar y edáfica con hierro y zinc para la biofortificación agronómica del tubérculo de papa (Solanum tuberosum L.) bajo invernadero. Cutuglahua, Pichincha (Vol. 12) [Universidad Central del Ecuador]. http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2036/1/T-UCE-0004-38.pdf

Villarreal, J., & Name, B. (2003). Dinamica biologica y de nutrimentos en un utisol con diferente cobertura vegetal. Ciencia Agropecuaria, 13, 59–80. http://www.revistacienciaagropecuaria.ac.pa/index.php/ciencia-agropecuaria/article/view/333/271